魚の他にも色々な情報が表示されます

魚群探知機の見方について、初歩的な事柄につきご説明します。

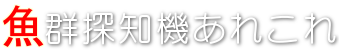

次の魚探画面の簡略図(かなりザックリしています)を元に見ていきましょう。

- A(進行方向)

-

右側が最新データで、左方向へ行くほど古いデータです。

次々と新しい受信データが画面の右側に表示され、左へ流れていきます。

- B(分時マーク)

-

この画面例の場合、白黒2色のバーで表示しています。

(例えば30秒おきに交互に表示)時間経過の目安となります。

- C(発振線)

-

赤っぽいラインは、水面を示す発振線です。

(表示されない魚探もあります) - D(魚?)

-

水とは異なった反応を示した場合に映像に現れます。魚である可能性があります。

おさかなマーク(フィッシュマーク)機能を装備している場合は、魚のイラストやサイズが表示されます

- E(水底)

-

ソナーの反射状況により、水底(砂地あるいは岩盤など)の様子がグラデーション化されています。

- 水深

-

最新の水深は13.5mを表示しています。

また、映し出されている水底の範囲内では、多少の起伏があり8~14mの幅で推移している事が分かります。

- その他の主な表示情報

-

水温が表示されている場合、振動子に水温センサーが装備されていると考えられます。

上記イラストでは省略していますが、日時や航行速度などの情報も表示されます。

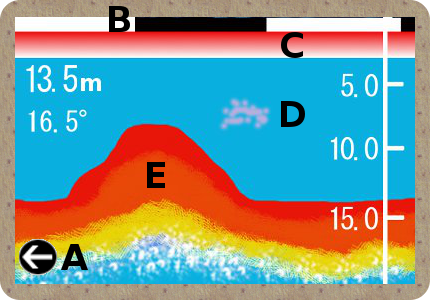

GPS・プロッター装備の場合、位置情報(緯度経度)などが表示されたりもします。

参考:GPS魚群探知機で探査中の時の表示画面。

2分割表示(左50KHz/右200KHz)の50KHz側の画像です。

魚探画面の見方のポイント

魚群探知機のディスプレイに表示される画像から読み取る事が出来る「情報(データ)量(あるいは分析量)」は、そのアングラーの魚探使用に関する「経験値」によっても異なると思います。

魚探の見方については、次のような基本ポイントが考えられます。

魚の映り方について

「浅い水深位置、大きな魚、大量・密度の濃い魚群」であるほど、強い反応が表れて、鮮明・濃色で表示されます。

振動子の機能とソナー(反射波)の性質上、水深が深いところの魚影は実際よりも大きく映る可能性があります。

魚探には、魚種を判別する機能は装備されていません。(おおよそのサイズ判定が可能なモデルはあります。)

しかしながら、その魚の特徴・習性によって、画像の映り方に差異が現れます。

従いまして、「魚探釣行」の経験を積み、ディスプレイ画面の見方に慣れるにしたがって、水中・水底のロケーション、そして水温・天候といった諸要素を加味しながら、表示された魚群がどんなサカナなのか、判別が出来るようになるかもしれません。

水深、海底の様子について

ソナー波は、柔らかな砂地においては吸収されやすく、反応(受信信号)が弱くなる傾向があります。

固い岩盤・岩礁の場合は反射波が強く戻ってくるので、厚みがあるハッキリとした色調で表示されます。この現象を、尾引きと言います。

浅瀬での探査において、ソナーが海底と船底の間を何度か「行ったり来たり」(往復反射)するケースがあります。

そしてそれが、実際の海底線の下に、二次反射(2番線)や三次反射(3番線)として現れる事があります。

上記イラストでは、多少の起伏がある水底ではありますが、尾引き(水底の厚み)はそれほど長くないので、柔らかな底質であると推察されます。また、2番線は現れていません。

魚群探知機の見方のコツのひとつとして。波が高く水面がうねっていると、ボートの揺れも激しくなります。そして、振動子の状態が不安定になって、実際よりも水底が凹凸の激しい起伏に描画されてしまうケースがあります。

表示色調(カラー)について

振動子より発射されたソナー・パルス波は、対象物に到達すると跳ね返り、減衰しながら戻ってきます。(でも減速はしません)

受信信号が強い反応を示している場合ほど、明確かつ濃い色彩で表示される可能性があります。

描画されるモノについて

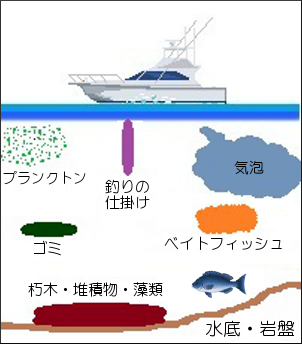

魚、水底(底質)、釣り具(仕掛け)、プランクトン、ゴミ、海草類・ウィード、エンジンスクリューの気泡、朽木などなど、ソナーのパルス波を反射した対象物は、全て描画されてディスプレイに表示されます。

ところで魚群探知機は、生命の存在を感知する機器ではありません。

その対象物が魚なのかゴミなのか、といった具体的な特定を、魚探は行いません。画面データの分析・判断は、釣り人の見方に委ねられています。ある程度の的確な判断を下せるようになるには、相応の使用経験が必要となるでしょう。*

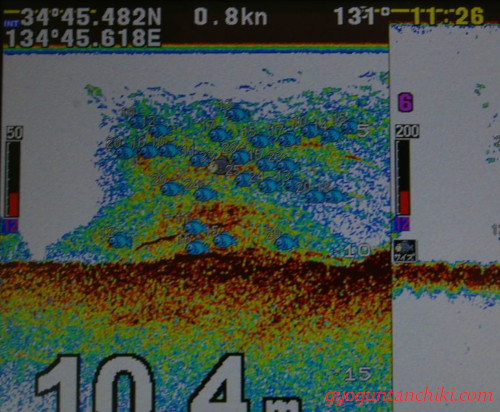

*但し、写真画像のように描画出来る機能を備えた「3D系の魚探」もあります。