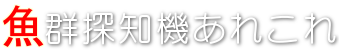

低周波と高周波

ソナー(超音波)で水中や水底を測定する魚群探知機にとって、周波数(frequency)は、重要な「肝」です。

単位はキロヘルツ(kHz)。従来より、50kHz、200kHzといったあたりの周波数が、最も広く採用されてきました。

- 周波数ごとの特性

-

低い周波数

貫通力が強く遠くまで伝達されます。深い水深や広い範囲の感知測定に適しています。高い周波数

シャロー、浅い水深・狭い範囲において威力を発揮。詳細・繊細で精度の高い測定を行えます。(100KHz以下を低周波と考えるケースが多いようです。)

- 魚探モデルの例

-

魚群探知機は、1種類のソナーを発射する1周波モデルと、2種類以上のソナーを発射可能な複数波モデルに大別されます。

1周波:高周波 or 低周波

2周波:高周波 & 低周波

たとえば、50/200KHの2周波モデルの場合、低周波(50kHz)と高周波(200kHz)の使い分けが行えます。

- 周波数の選択

-

原則論的に単純に考えてみます。

淡水のバスや水深数十mの浅瀬を泳ぐ魚狙いならば、高周波モデルが活躍してくれるでしょう。

水深100m以上に棲息する魚群・イカ・底物や根魚などを狙う場合は、低周波と高周波の併用が適しているでしょう。

2周波モデルの使い方の例

まずは低周波で広範囲を調べてみて、魚群らしき反応が見られたなら、高周波で再探知を行います。

その結果、反応が鮮明に映っていたなら、魚(の群れ)が存在している可能性が高いと分析できます。

ソナーの発射

- 基本イメージ

-

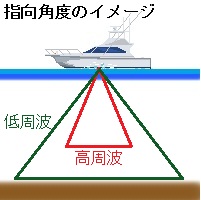

一般的な魚探(振動子)は、縦方向(水中真下/水底に向けて)へ、ソナー(超音波)を発射します。

従いまして、基本的には縦方向を探査する事となり、横方向に関するデータ取得量は少ないと言えます。

水中にソナーが広がるイメージは、円錐形状です。

水中深くに届くにつれて、探知範囲が広範囲になります。

探査角度(指向性/いわば円錐の直径)は、本体・振動子の性能により異なります。

- 横方向、前方、3D

-

以前より、ごく一部の機器は、横方向へもソナー発射を行い、水平方向(前方)を探れる機能を装備していましたが、近年のソナーに関する技術革新はめざましく、3D技術(ワイドスキャン、サイドイメージ、ダウンスキャン、360度スキャン等々)の登場により、より広範囲で立体的・疑似写真的な探知・表示が可能となってきました。

仕掛け(ルアー)を魚が追いかける様子や詳細な地形の変化が、まるで手に取るように分かる機能。凄いですね。

なお、この種の機能はオプションとなっている場合が多いです。価格的には高額です。

パルス方式

これまでの魚群探知機の多くは、パルス方式のソナーを採用してきました。

そして、【短パルスモード 】や【 高速発射回路 】といった感じの名称の、ソナーの発射方式を搭載している魚群探知機があります。

なんだかちょっと難しいなぁ、なんて、「真性文系」のサイト管理人は悩む訳ですが。(大汗)

以下、超音波のパルスについて、個人的な理解(解釈)をまじえてご紹介させて頂きます。

- ピィィィィィィィではなくてピ・ピ・ピ・ピ・ピ

-

高速という事は、一定時間におけるソナーの発射間隔が短い、と言う事。パルス信号のON/OFF周期が短いと言う事かな、とにかくドンドン発射しちゃう訳ですよね。音に喩えると、「ピィィィィィィィ」ではなくて、「ピ・ピ・ピ・ピ・ピ」て感じ、でしょうか(汗)。要は密度が濃いのです。

高速発射、それはつまり、ソナーの「パルス長(幅)」が短くなる事(短パルス)を意味するのだと考えます。

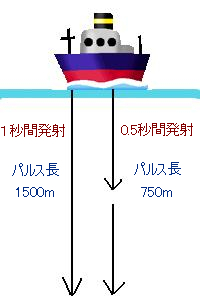

ソナー(超音波)は水中で、1秒間につき1500m進みます。(秒速1500m)

そして、パルスの長さは、次の通りに算出されます。

1.0秒間発射=1500m(1500m×1.0)

0.5秒間発射=750m (1500m×0.5)

0.1秒間発射=150m (1500m×0.1)高速発射回路や短パルス機能を搭載している魚探の多くは、スペック上、1分間に3000回、ソナー発射可能とされています。

単純に考えると、0.02秒間毎で発射が行われています。

(60秒÷3000回)そしてパルス長は、30mになります。

(1500m×0.02)

パルス長(幅)が短いほど精密な分析が行えます

【 短パルス・高速発射 】を使うと、分析能力がより精密になります。

従来の魚群探知機では映りにくかった、水底のデットゾーンを測定しやすくなります。

底質の微妙なニュアンスを把握できる、ボトムにべったりと張り付いている底物や根魚を映し出せる、反応が弱く映りにくい、イカ、シラス、青物(高速移動の回遊魚。アジ、サバ他)を捉えやすい、といったメリットが期待出来ます。

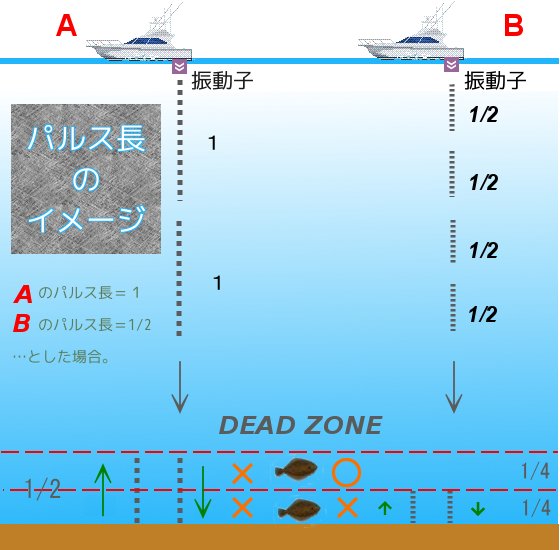

(上記は、物凄く簡略化した解釈図です)

デッドゾーン

パルス波が、水底にぶつかって戻ってくる際、詳細な測定が難しい範囲がデッドゾーンです。

Aと比較してBは短い幅のパルス。

パルス長がAの1/2の長さのBは、デッドゾーンもAの1/2の範囲となります。

BはデッドゾーンがAよりも狭いため、底周辺での魚の探知が有利になる可能性があると考えられます。

(素人解釈で恐縮ですが)

基本的には、「パルス長(幅)」が短いほど、水底付近の状況をクリアに探れると、とりあえず覚えておけば良いようです。

出力パワーとの関連性

釣りのロケーション(海・川・湖)やターゲットとする魚など、自分のフィッシングスタイルに適した周波数を装備した魚群探知機をチョイスする事となります。

ところで、魚探ソナーと出力パワーには、深い関連性があります。

ソナー、振動子、出力電力。これらの要素が合理的に機能する事により、魚群探知機の性能が高められます。

基本的には、出力(パワー)が大きいほうが、振動子及びソナーの能力を最大限引き出してくれます。

詳細・鮮明でスピーディーな探査には、特に、PEAK出力が大切な要素となってきます。

基本的には、PEAK出力が高いほど、エネルギー減衰率が低い短パルス発射が可能であり、ボトムの測定に効果が見込めます。

ブロードバンド送波方式

ソナー・システムの新技術です。

いち早くデジタル化を推進してきたLOERANCEなどが近年、パルス方式に代わって採用し始めているのが、デジタル技術~ブロードバンド送波方式~です。

ブロードバンドというと、インターネットが思い浮かびますよね。高速で大容量のデータ送受信が可能であるとか、周波数の帯域幅が従来よりも広域であるとか。

では、魚群探知機の場合、どういった特長があるのでしょう?

(従来)パルス方式

従来より使用されてきたパルス方式のソナーは、無変調の矩形波(方形波/square wave)でした。高性能の魚探も多数開発されてきました。

でも、パルス長(幅)が長い機種になるほど、水底周辺や深い水深域に関しては、詳細さや鮮明さに欠く傾向がありました。それが顕著なウィークポイントであり、性能向上に関する重要な課題となっていました。

(新技術)ブロードバンド方式

連続的に刻々と変化する可変周波である、サイン波(正弦波/sine wave)が採用されています。分かりやすくビジュアル化すると波を打つような波形です。

パルス方式と比べて豊富な情報量(大容量)を受信可能。ハイパワーでなくとも高い送信効率と解像度を実現します。微弱な反応であっても、デジタル技術により詳細な情報を捉える事が可能になった、との事です。